|

\\ Home Page : Pubblicazioni

Di seguito gli articoli e le fotografie pubblicati nella giornata richiesta.

Articoli del 17/10/2012

Di Admin (pubblicato @ 18:51:17 in Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.), linkato 1907 volte)

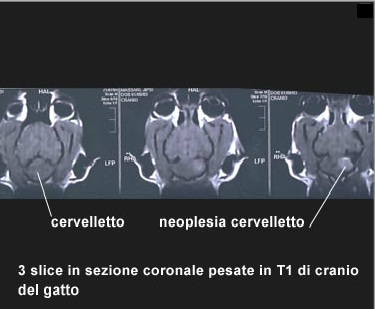

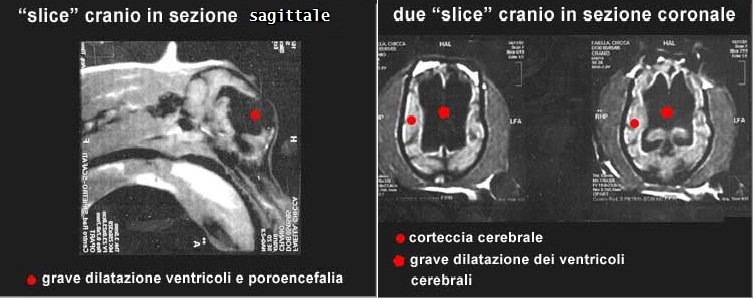

La Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.) è un rivoluzionario sistema diagnostico messo a punto da due scienziati statunitensi agli inizi degli anni 80. Il termine nucleare si riferisce al nucleo dell’atomo e non alla radioattività. Per la formazione delle immagini utilizza due tipi di energia : campi magnetici e radiofrequenze. Mettendo il corpo in un campo magnetico (gigantesca calamita)con onde radio è possibile ricevere segnali dai protoni che compongono i tessuti. I segnali ricevuti dal corpo vengono elaborati dal computer che li trasforma in immagini. A completamento della risonanza è possibile inoculare un contrasto che serve meglio ad evidenziare piccoli problemi vascolari e a tipizzare meglio le neoplasie. Questo metodo diagnostico è rivoluzionario per due motivi: 1) permette di ottenere ottime immagini con elevato contrasto “naturale” dei tessuti molli,come il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale),il sistema nervoso periferico (nervi), legamenti , dischi intervertebrali.   2) assenza completa di rischi per il paziente e gli operatori rispetto alle radiazioni ionizzanti (raggi X) utilizzate con le radiografie e la T.A.C. Caso clinico inerente

Così tra un balletto e l'altro son trascorsi 7 anni. Il nostro intervento è stato richiesto perchè all’ improvviso Chicca presentò una crisi epilettica che non aveva mai avuto. Fu condotta in pronto soccorso presso la nostra struttura dove attraverso la visita ed altre indagini ipotizzammo l’esistenza di una patologia intracranica . Per emettere una diagnosi e una prognosi precise e quindi escludere patologie intracraniche ad andamento progressivo con prognosi infausta fu proposta una Risonanza Magnetica al cranio. La R.M.N. rilevò la presenza di poroencefalia e di un idrocefalo cronico (con accumulo di liquido cefalorachidiano) che negli anni era stato responsabile di degenerazioni del tessuto cerebrale fino a portare a queste crisi epilettiche probabilmente anche per un ulteriore improvviso aumento pressorio del liquido cefalorachidiano.  La risonanza magnetica ci ha permesso di escludere neoplasie cerebrali a prognosi infausta o altre neoplasie che andavano trattate chirurgicamente per ottenere la guarigione. I danni indotti nel tempo da questa patologia non erano curabili, l'obiettivo che ci eravamo proposti era quello di sperare di controllare farmacologicamente l’epilessia. Chicca fu trattata per una settimana con antinfiammatori e antiepilettici. A 2 anni di distanza Chicca continua a fare la ballerina e ad essere un po’ tonta presentando raramente crisi epilettiche di brevissima durata, con la coscienza che la situazione potrebbe precipitare all’ improvviso.

Di Admin (pubblicato @ 18:50:06 in Sterilizzazione, linkato 17199 volte)

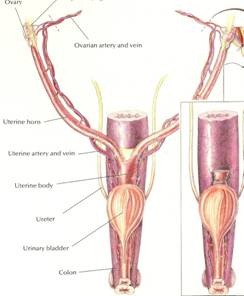

Da qualche anno la sterilizzazione chirurgica, ed in particolare quella precoce nel cane e nel gatto, è sempre più utilizzata e proposta dal medico veterinario ed accettata dal proprietario dell'animale. COS’E’ LA STERILIZZAZIONE Per sterilizzazione si intende il blocco chirurgico irreversibile dell’attività sessuale e della capacità riproduttiva, attraverso l’asportazione delle ovaie e/o di utero nella femmina e dei testicoli nel maschio. Non è un intervento complesso in nessuno dei tre casi e si può considerare anzi di routine, pur considerando che si tratta sempre di un intervento chirurgico. La scelta di un’ovariectomia (asportazione delle ovaie) o di un’ovarioisterectomia (asportazione dell’utero e delle ovaie) nella femmina o di un orchiectomia (asportazione dei testicoli) nel maschio è stata per anni un approccio proposto e diffuso maggiormente nel gatto che nel cane. Allo stato attuale non solo si propone maggiormente nel cane rispetto al passato, ma se ne propone un impiego in età precoce cioè prima della maturità sessuale (dai 5/6 mesi)  STERILIZZAZIONE: PERCHE’ I motivi che hanno indotto generalmente la medicina veterinaria a proporre la sterilizzazione chirurgica sono molti. Tra i più frequentemente citati troviamo: - il randagismo indotto dal richiamo sessuale stagionale della femmina; - evitare cucciolate indesiderate spesso fonte di sofferte separazioni per la madre e di crudeli eliminazioni di cuccioli sani da parte del proprietario che non può o non desidera curarne la crescita; - evitare fastidiose migrazioni di maschi nei paraggi dell’abitazione in cui si trovano le femmine; - evitare il problema delle false gravidanze che spesso provocano fastidiosi disturbi; - evitare gravi problemi sanitari legati alla sfera sessuale spesso presenti in età matura (7-10 anni), quali le neoplasie mammarie ormono-dipendenti, l’endometrite purulenta e, nel maschio, l’ipertrofia prostatica e/o le neoplasie della prostata e dei testicoli. EFFETTI DELLA STERILIZZAZIONE PRECOCE NEL CUCCIOLO Spesso il proprietario del cane da sterilizzare oppone al veterinario l’obiezione che il cane (la femmina in particolare) debba fare almeno il primo calore o meglio la prima cucciolata prima di esser sterilizzata. E’ stato ampiamente evidenziato che l’affermazione non ha fondamento alcuno, tant’è che ultimamente viene appunto proposta la sterilizzazione precoce, cioè ad un’età ancora lontana dalla piena maturazione sessuale del cucciolo. Sono, infatti, numerose le ragioni a favore della sterilizzazione precoce dei cuccioli maschi e femmine.

La percentuale di rischio, però, aumenta progressivamente, man mano che l’attività ovarica procede e si ritarda l’età dell’intervento, tanto che la sterilizzazione effettuata dopo il primo calore comporta già un rischio di tumore del 25%. L’ovarioisterectomia in particolare, determina anche una completa eliminazione del rischio di endometriti e patologie uterine. Nel maschio, come già accennato, la castrazione elimina il rischio di patologie del testicolo e riduce enormemente quello di malattie della prostata.

La sterilizzazione chirurgica in generale determina una diminuzione del consumo metabolico dell’animale, spesso legato al ciclo ormonale, alla mancanza del richiamo sessuale ed alla riduzione dell’attività fisica. E’ chiaro che queste circostanze, a parità di quantità di cibo somministrato, determinano un aumento di peso nei cani sterilizzati. Tuttavia questo è un problema cui è facile ovviare rispettando le nuove esigenze alimentari e di consumo metabolico di un cane sottoposto a sterilizzazione, mediante una dieta leggermente meno calorica e maggiore attività motoria. In merito al problema dell’obesità del cane, l’unico studio pubblicato non ha comunque consentito di dimostrare un legame diretto tra sterilizzazione ed obesità.

Gli studi attualmente disponibili mettono in evidenzia che non esistono relazioni tra la sterilizzazione e la modifica del comportamento, anche se fatta in età precoce. Va comunque ricordato che la vivacità e il carattere del cucciolo dipendono da una confluenza di fattori genetici, ormonali e d’influenze ambientali, dove queste ultime giocano un ruolo fondamentale.

Da un punto di vista operativo, nella sterilizzazione precoce del maschio o della femmina non ci sono particolari difficoltà tecniche rispetto allo stesso intervento in animali in età maggiore. Da un punto di vista anestesiologico, il rischio o le difficoltà dell’intervento precoce non sono diverse da quelle di un qualunque protocollo anestesiologico in animali giovani ed in buono stato di salute, vale a dire estremamente bassi, anche perché in ogni caso si tengono sempre ben presenti le differenze fisiologiche tra animale immaturo ed animale adulto nell’impostazione del protocollo dell’anestesia.( vedi sezione anestesia) Uno studio epidemiologico molto ampio ha dimostrato addirittura una notevole diminuzione di complicazioni post-operatorie per gli animali più giovani (infiammazione locale, dolore postoperatorio) . LE CONTROINDICAZIONI Abbiamo visto che non esistono particolari svantaggi e controindicazioni per la sterilizzazione precoce del cucciolo. Le controindicazioni maggiormente evocate riguardano appunto i dubbi relativi ad eventuali alterazioni della crescita e dello sviluppo scheletrico, a modifiche endocrinologiche, ad una diminuzione della competenza immunitara, al rischio di eventuali ostruzioni uretrali (gatti), oltre al rischio anestesiologico. Anche se alcune di queste perplessità sembrano poter avere una correlazione con la sterilizzazione precoce, tuttavia questa correlazione non è mai stata documentata ed anzi pare proprio, da numerosi studi, che non vi sia affatto legame tra i problemi citati e la sterilizzazione stessa. L’IMPATTO SUL PUBBLICO Studi eseguiti in Francia hanno messo in evidenza una buona disponibilità generale del proprietario nei confronti di questo tipo d’intervento precoce, una volta che siano state date tutte le informazioni necessarie. La stessa disponibilità, sempre in seguito ad una completa e corretta informazione, è comunque verificabile in generale anche nel nostro Paese. IL MEDICO VETERINARIO E LA STERILIZZAZIONE Come in altri Paesi europei, anche in Italia l’argomento non trova ancora, nonostante tutto, unanimi consensi tra i medici veterinari, un po’ per supposti motivi di rispetto della sessualità del cane, un po’ per paura di alterazioni dello sviluppo fisico (che però abbiamo visto non sussistere), ma soprattutto per una non ancora sufficiente omogeneità nei protocolli culturali e scientifici. La maggioranza dei medici veterinari è favorevole alla sterilizzazione chirurgica, molti di questi a quella precoce, mentre esistono due diversi atteggiamenti nei confronti della rimozione dell’utero oltre che a quella delle ovaie nelle cagne. La sola rimozione delle ovaie, preservando quindi l’utero, se non affetto da alterazioni patologiche, sembra ridurre l’incidenza dei problemi di incontinenza urinaria, che sono comunque più frequenti quando la sterilizzazione viene effettuata nella cagna adulta, riduce l’ estensione della ferita e le complicazioni legata alla sua guarigione e riduce sensibilmente i tempi di anestesia. CONCLUSIONI Si è visto che la sterilizzazione precoce è un’importante opzione da proporre al proprietario del cucciolo per benefici che ne derivano a medio e a lungo termine, ovviamente quando il cucciolo non debba poi essere impiegato come riproduttore. Se di svantaggi si può parlare, in questo caso, questi sono legati esclusivamente ad un leggero allungamento dei tempi di crescita del cucciolo, che tenderà a crescere un po’ di più di un cucciolo non sterilizzato. D’altra parte, la sterilizzazione precoce ha dimostrato universalmente i suoi indubbi vantaggi sia dal punto di vista del controllo delle cucciolate indesiderate e dalla prevenzione del randagismo, che da quello della prevenzione delle patologie tumorali dell’apparato riproduttore e mammario; la giovane età del cucciolo, inoltre , non si è dimostrata un ostacolo per l’esecuzione ottimale dell’intervento chirurgico. VANTAGGI DELLA STERILIZZAZIONE CHIRURGICA PRECOCE ·Prevenzione dei tumori delle mammelle, di utero ed ovaie nelle femmine, dei testicoli e della prostata nel maschio; ·Prevenzione delle malattie dell’utero e delle ovaie nelle femmine; ·Prevenzione delle false gravidanze nelle femmine; ·Prevenzione delle malattie della prostata nel maschio; ·Controllo delle nascite e prevenzione del randagismo;

Di Admin (pubblicato @ 18:48:13 in Protrusione-estrusione del disco intervertebrale, linkato 15590 volte)

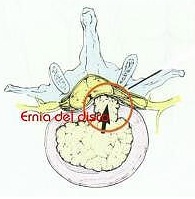

Spesso sentiamo parlare di ernia del disco come patologia umana connessa magari a sforzi eccessivi che coinvolgono la schiena.

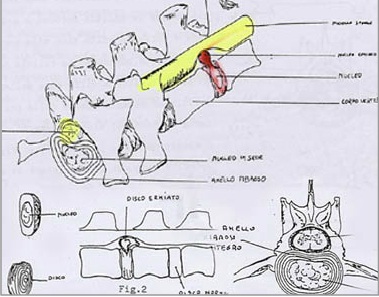

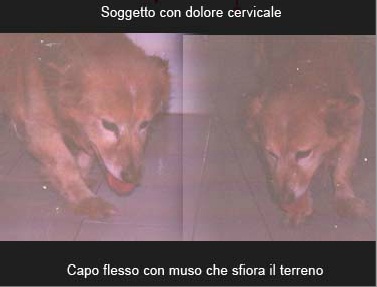

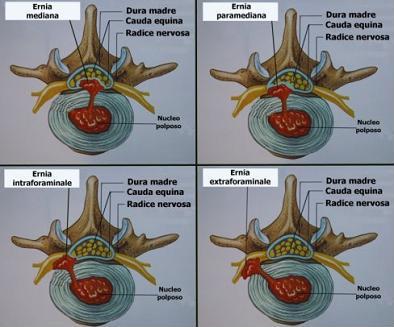

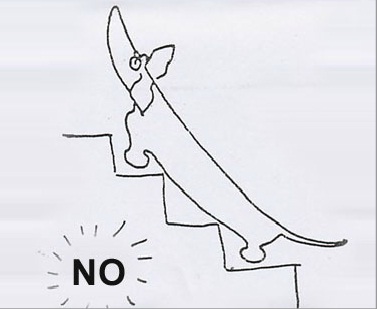

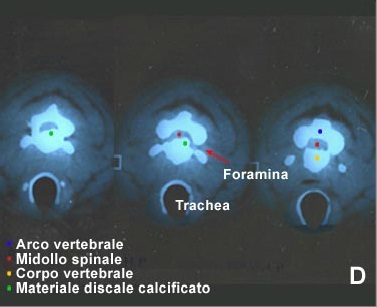

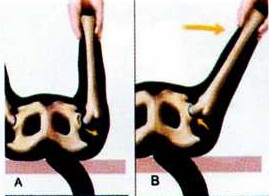

E' importante affrontare questa patologia complessa ed abbastanza frequente (circa il 2% della popolazione canina risulta affetta da questa patologia e le razze condrodistrofiche quali Bassotti, Pechinesi, Lhasa Aspo, Barboncini ed incroci con queste hanno dimostrato una maggior predisposizione) in modo corretto in termini di profilassi, cure mediche e chirurgiche. E' importante affrontare questa patologia complessa ed abbastanza frequente (circa il 2% della popolazione canina risulta affetta da questa patologia e le razze condrodistrofiche quali Bassotti, Pechinesi, Lhasa Aspo, Barboncini ed incroci con queste hanno dimostrato una maggior predisposizione) in modo corretto in termini di profilassi, cure mediche e chirurgiche.I dischi intervertebrali sono dei cilindretti elastici formati da un nucleo polposo ed una anello fibroso ed hanno un ruolo basilare nel far si che la colonna vertebrale si possa flettere. La colonna vertebrale oltre ad essere il sostegno degli arti accoglie e protegge il midollo spinale, vitale e delicata porzione del sistema nervoso centrale. Per ernia del disco si intende la fuoriuscita di materiale del nucleo attraverso l'anello fibroso e il suo spostamento nel canale vertebrale.   La localizzazione anatomica dei dischi intervertebrali fa si che questo evento abbia delle conseguenze drammatiche perchè si verifica una compressione midollare. Gli effetti di tale evenienza sono spesso gravi perchè la cellula nervosa è molto delicata e soffre a volte fino alla morte al minimo insulto. Purtroppo la cellula nervosa non si moltiplica a differenza delle altre cellule (come quelle della pelle); pertanto un danno al sistema nervoso centrale è spesso un danno irreveribile. Quindi è bene che i proprietari di cani conoscano i principali sintomi e le cure dell'ernia del disco. Esistono impropriamente due tipi di ernia del disco: 1) Acuta 2) Cronica Le razze condrodistrofiche precedentemente citate vanno più frequentemente incontro alla prima mentre le non condrodistrofiche (ad esempio Pastore Tedesco) sono maggiormente soggette alla seconda. L'ernia acuta si presenta con una tale intensità dal far in modo che ci sia una vera e propria esplosione di materiale discale del nucleo verso l'alto con una violenta compressione del midollo che causa dolore, paresi e paralisi.  Inoltre tavolta anche organi interni, quali vescica ed intestino, in connessione con il settore di midollo lesionato, possono risultare compromessi con l'ovvia comparsa di una sintomatologia molto più complessa. In particolare è bene porre attenzione verso la vescica che, in caso di ernia al disco toracolombare, tavolta non si riesce più a svuotare riempendosi sempre di più con la possibilità di fuoriuscita di urina una volta stracolma. Quando il danno midollare è più lieve non c'è più paralisi o paresi ma forte dolore improvviso al collo o alla schiena che non va sottovalutato specie se accompagnato a debolezza degli arti e riluttanza al movimento. Spesso capita che il dolore sia l'unico sintomo di un ernia del disco.   La sola sintomatologia algica si presenta quando si ha compressione di una radice nervosa, ciò si verifica quando il materiale discale si sposta verso l'area ventrolaterale del canale midollare. Invece quando il materiale discale si posiziona al centro del canale midollare si può avere paresi-paralisi.  L'interpretazione del dolore dell'animale è un aspetto che va puntualizzato. Gli animali soffrono quanto gli uomini; solo chi ha sofferto per dolori legati all'ernia discale può capire un cane che ne soffre: "E' un vero dolore da cani" La differenza con l'uomo sta nell'esprimersi diversamente e tollerare maggiormente il dolore. Tutti i mammiferi possiedono strutture anatomiche e meccanismi fisiologici per la percezione del dolore. La soglia del dolore è costante in tutte le specie mentre cambiano la tolleranza e le manifestazioni del dolore. Per esempio nell'animale il dolore può essere solo manifestato da un cambiamento di comportamento. L'animale con dolore non esegue più azioni che prima faceva normalmente: come salire le scale, salto dalla e in auto o sul divano, cioè cose che potrebbero far pensare a problemi di tipo comportamentale. Gli animali non manifestano dolore come gli uomini, tendono a nasconderlo e a rassegnarsi quando il dolore poi diventa cronico. Tale sintomatologia algica è da considerarsi un'emergenza. Si suggerisce pertanto di non somministrare analgesici o antinfiammatori soprattutto senza controllo medico. Difatti gli antinfiammatori, alleviando il dolore, possono facilitare i movimenti della colonna vertebrale e con essi la fuoriuscita di materiale discale nel canale midollare (quindi in questo caso il dolore presenta una funzione protettiva). Quindi è consigliabile tener fermo il più possibile il cane, evitando qualunque movimento della colonna sia passivo (causato da chi maneggia l'animale) che attivo (salti, salire scale).   E' importante contattare il vostro veterinario di fiducia che saprà proporvi l'indagine diagnostica e la terapia adeguata. La diagnosi di ernia del disco intervertebrale si basa su:

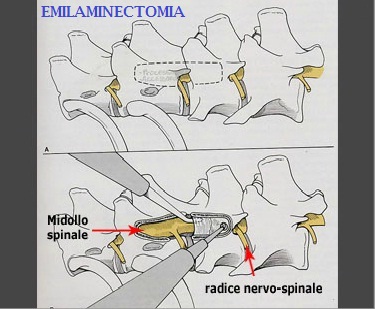

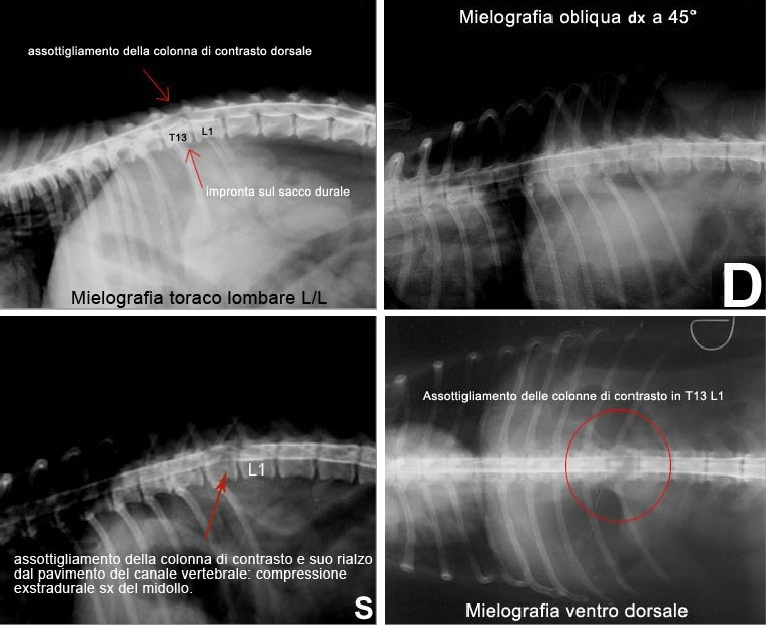

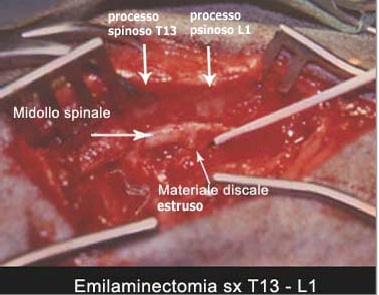

La visita neurologica e una radiografia diretta possibilmente con soggetto sedato è la prima tappa da percorrere per diagnosticare l'ernia discale.  Per visualizzare ernie non evidenziate o sospettate da radiografie dirette o per meglio localizzare la sede e la posizione dell'ernia si ricorre a tecniche come la MIELOGRAFIA.  Questa è una tecnica invasiva in quanto prevede il passaggio di un ago attraverso il midollo spinale per inoculare il mezzo di contrasto nello spazio subaracnoideo (spazio di pochi millimetri tra il midollo spinale e il canale vertebrale) in modo da evidenziare indirettamente l'ernia e il midollo spinale. Questa è una tecnica invasiva in quanto prevede il passaggio di un ago attraverso il midollo spinale per inoculare il mezzo di contrasto nello spazio subaracnoideo (spazio di pochi millimetri tra il midollo spinale e il canale vertebrale) in modo da evidenziare indirettamente l'ernia e il midollo spinale.La mielografia richiede un'anestesia profonda. Dopo l'inoculazione del mezzo di contrasto si eseguono una serie di radiografie della colonna vertebrale. I rischi di questa tecnica sono bassi, legati alla comparsa,molto raramente, di epilessia. Utilizzando un protocollo anestesiologico appropriato e un mezzo di contrasto di ultima generazione i rischi sono alquanto irrilevanti. La T.A.C. non è un indagine invasiva e può essere eseguita con sedazione superficiale o profonda. Mentre la mielografia permette di valutare quasi tutto il midollo spinale (vedi caso clinico associato), la T.A.C. in genere permette di valutare solo alcune vertebre per cui si richiede una localizzazione clinica dell'ernia più precisa possibile.  L'associazione della mielografia e della T.A.C. permette quasi sicuramente di diagnosticare un ernia e la sua precisa localizzazione. Anche la Risonanza Magnetica è una tecnica non invasiva ma più costosa delle precedenti e permette di evidenziare molto bene il midollo spinale, il materiale discale, il liquido cefalorachidiano solo con soggetto sedato profondamente o con anestesia superficiale. La scelta della tecnica da utilizzare dipende dalla disponibilità economica e soprattutto dalla familiarità che il medico ha con essa. L'obiettivo che ci si propone con l'utilizzo di queste tecniche non si limita al solo raggiungimento della diagnosi ma di sottoporre il paziente a meno rischi possibili e soprattutto di localizzare con estrema precisione la sede dell'ernia. Approccio chirurgico all'ernia del disco intervertebrale Decenni fa, la terapia chirurgica consisteva nell'asportare tutta la parte superiore del canale vertebrale interessato dall'ernia al fine di asportare il materiale discale (Laminectomia). Oggigiorno, se la diagnosi è precisa si può intervenire direttamente sull'ernia con piccoli accessi chirurgici (Emilaminectomia, Foraminotomia) evitando problemi legati a traumi chirurgici al midollo e alla instabilità vertebrale, evento che compromettono i tempi di recupero o il completo recupero.  Importante attenzione va posto al periodo post-operatorio: difatti mentre nelle prime tappe di diagnosi e terapia il ruolo predominante riguarda il medico, nel post-operatorio il proprietario deve partecipare attivamente alla gestione del paziente per un migliore e più rapido recupero della funzionalità motoria.  Data la scarsa diffusione nel Meridione di strutture veterinarie specializzate nella fisioterapia riabilitativa per questo tipo d'intervento, sarà lo stesso proprietario ad impegnarsi nel pieno recupero motorio del proprio animale, anche se non in modo specialistico. Data la scarsa diffusione nel Meridione di strutture veterinarie specializzate nella fisioterapia riabilitativa per questo tipo d'intervento, sarà lo stesso proprietario ad impegnarsi nel pieno recupero motorio del proprio animale, anche se non in modo specialistico.Caso clinico inerente

Da circa sei mesi il proprietario aveva notato un cambiamento di comportamento: non faceva le solite azioni come quella di salire sul letto ,saltare dalla macchina ,salire le scale determinato anche da una diminuzione nel movimento. Il proprietario inoltre aveva notato un cambiamento nell’espressione della faccia : lo vedeva più “serio e triste”. Da queste notizie e dall’esame clinico e neurologico è scaturito un sospetto di ernia del disco intervertebrale, sospetto rinforzato dalla Radiografia diretta  e poi successivamente confermato dalla T.A.C. e dalla Mielografia eseguita prima dell’ intervento. Queste ultime indagini ci hanno permesso di localizzare con precisione il materiale discale estruso che, ormai calcificato, comprimeva una radice nervosa.  Una fine localizzazione del materiale discale estruso ci ha permesso di adottare una tecnica chirurgica mini-invasiva (emilaminectomia)  che ha garantito un buono e rapido recupero funzionale con un minimo insulto chirurgico al midollo, visto che la calcificazione del materiale erniato ha richiesto manipolazioni chirurgiche più lunghe per la sua asportazione. Dopo 3 settimane di degenza e riposo completo iniziò gradualmente a compiere le attività che da sei mesi non faceva più e la sua espressione riacquistò la vivacità e l’allegria di un tempo.

Di Admin (pubblicato @ 18:39:53 in Displasia dell'anca, linkato 14478 volte)

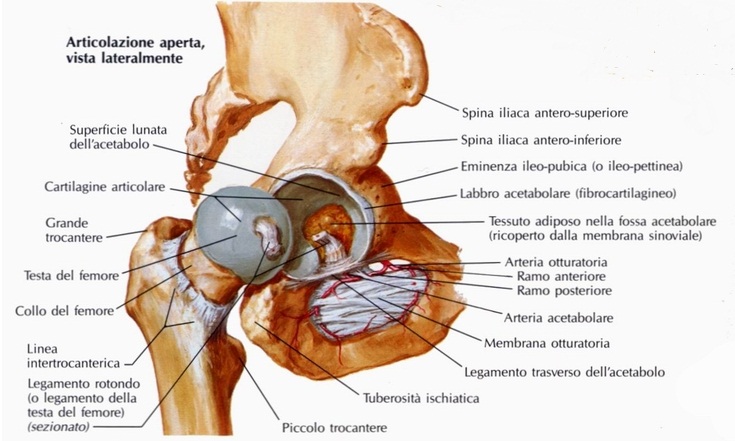

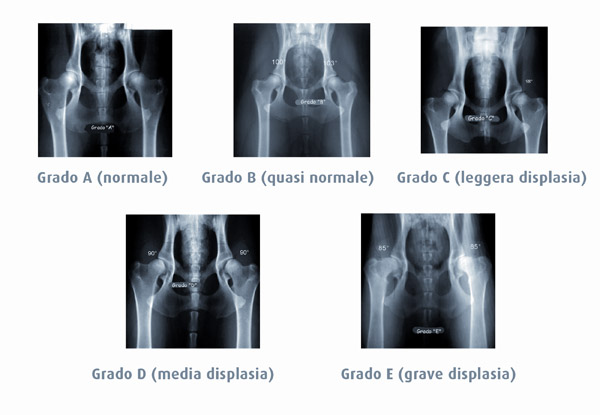

L’articolazione dell’anca è una delle più importanti e complesse articolazioni del sistema muscolo-scheletrico del cane. Proprio a causa della sua complessa struttura può essere colpita da diverse patologie, ma quella più diffusa e più invalidante è sicuramente la displasia. L’articolazione dell’anca è una delle più importanti e complesse articolazioni del sistema muscolo-scheletrico del cane. Proprio a causa della sua complessa struttura può essere colpita da diverse patologie, ma quella più diffusa e più invalidante è sicuramente la displasia.La displasia dell’anca non è altro che un’anomalia dello sviluppo dell’articolazione che porta a conseguenze più o meno gravi sulla deambulazione dell’animale colpito, fino a provocare, nei casi più gravi, la totale immobilità. Il dolore e la zoppia, che caratterizzano la sintomatologia, compromettono fortemente le capacità lavorative e le performance del cane displasico. La prima descrizione scientifica della displasia dell’anca risale all’ormai lontano 1937, e da allora gli studi su questa complessa patologia articolare non si sono mai interrotti. Oggi la displasia è ben conosciuta in molti suoi aspetti e, da molti anni, veterinari e allevatori sono impegnati nel tentativo di ridurne l’incidenza nelle diverse razze canine. Nonostante ciò, ogni anno il numero dei cani colpiti è molto elevato.  L’articolazione dell’anca, nel cane, ricopre molteplici funzioni: sostenere tutto il peso della parte posteriore del corpo; permettere l’espressione della potenza durante la corsa; consentire la spinta verso l’alto nel salto; anche il semplice movimento di alzarsi dipende dalla corretta funzionalità dell’articolazione. L’articolazione dell’anca, nel cane, ricopre molteplici funzioni: sostenere tutto il peso della parte posteriore del corpo; permettere l’espressione della potenza durante la corsa; consentire la spinta verso l’alto nel salto; anche il semplice movimento di alzarsi dipende dalla corretta funzionalità dell’articolazione. Da tali premesse possiamo capire quanto sia importante per il cane, soprattutto se destinato al lavoro, avere un’articolazione sana e ben conformata. L’articolazione dell’anca o articolazione coxo-femorale è formata da una base ossea, rappresentata dal femore e dal bacino, e da una serie di tessuti di sostegno (capsula articolare, tendini, muscoli) che completano e rinforzano la struttura scheletrica.  In condizioni normali la testa del femore, di forma sferoidale, alloggia in una cavità del bacino (acetabolo) alla quale è fissata per mezzo di un corto ma robusto legamento (legamento rotondo) e di una capsula articolare. In condizioni normali la testa del femore, di forma sferoidale, alloggia in una cavità del bacino (acetabolo) alla quale è fissata per mezzo di un corto ma robusto legamento (legamento rotondo) e di una capsula articolare.La capsula circonda completamente l’articolazione e contiene un liquido viscoso (liquido sinoviale) che ha la funzione di lubrificare le superfici articolari durante il movimento. Anche i muscoli che circondano l’articolazione e che permettono la sua rotazione sono estremamente importanti per la stabilità della struttura. Displasia: significato e comprensione della patologia Il termine “displasia” deriva dal greco e significa “formazione anormale”. La displasia dell’anca è quindi un’anomalia dello sviluppo dell' articolazione coxo-femorale che si evolve durante i primi anni di vita dell'animale. La patologia è caratterizzata da incongruenza delle superfici articolari aggravata dalla lassità dei legamenti di sostegno. I conseguenti movimenti anomali dell’articolazione provocano rimodellamento della testa del femore e dei margini dell’acetabolo accompagnati da erosione della cartilagine e neoformazioni ossee.  Questo porta, a seconda del grado di displasia, a conseguenze più o meno gravi nel corso della vita dell’animale: difatti le forme più leggere possono passare del tutto inosservate anche per molti anni, e solo in età adulta o addirittura quando il cane è ormai anziano esitano in forme artrosiche caratterizzate da lieve zoppia. Invece il cane colpito da forme più gravi può manifestare, anche a pochi mesi di età, gravi difficoltà nella deambulazione fino ad arrivare alla completa immobilità. Esistono poi una infinità di situazioni intermedie le cui conseguenze sono spesso legale anche alla componente individuale. La displasia è quindi una sindrome complessa caratterizzata da un’articolazione inizialmente non ben conformata nelle sue componenti fondamentali (osso, cartilagine, legamenti) e aggravata nel tempo da processi patologici sovrapposti. È ormai accertato che non esiste un’unica causa che determina la displasia; si tratta di una patologia ad eziologia multifattoriale, provocata quindi da un'interazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali, che in egual misura partecipano nell'insorgere dell'anomalia. PREDISPOSIZIONE GENETICA  Numerosi studi hanno dato risultati molto diversi. È stato stimato che l’ereditabilità della displasia è molto variabile e oscilla tra 0,2 e 0,6. Numerosi studi hanno dato risultati molto diversi. È stato stimato che l’ereditabilità della displasia è molto variabile e oscilla tra 0,2 e 0,6.Per capire l’importanza di questi numeri dobbiamo considerare che “ereditabilità 0” significa che una determinata caratteristica non è sotto controllo genetico e quindi non può essere trasmessa di genitori ai figli; “ereditibilità 1” significa che quella caratteristica è totalmente sotto controllo genetico. La displasia quindi non è completamente ereditaria, ma si colloca in una posizione intermedia che varia da razza a razza, da Paese a Paese ed è influenzata dagli incroci delle diverse linee di sangue. Inoltre la trasmissione della displasia è poligenica e complessa; non è infatti un singolo gene che controlla il processo di formazione dell’articolazione dell’anca, ma un numero imprecisato di geni, ciascuno dei quali assume il controllo di una parte del processo di formazione dell’articolazione. Poiché non è possibile sapere se un cane sia portatore o meno dei geni che contribuiscono all’insorgenza alla displasia è necessario basarsi sulle manifestazioni cliniche esterne: è quindi di fondamentale importanza che un cane displasico, in quanto potenziale trasmettitore dei geni “difettosi”, sia escluso dalla riproduzione. I figli di cani displasici hanno infatti una maggiore probabilità di essere displasici a loro volta. Purtroppo è anche vero che da cani perfettamente sani possono nascere figli con displasia, ma la probabilità che ciò avvenga è comunque notevolmente ridotta, soprattutto se si evita la consanguineità stretta e se si tengono sotto controllo i fattori ambientali predisponenti. FATTORI AMBIENTALI Nell'insorgenza della displasia in un soggetto entrano in gioco anche altre cause che sono legate soprattutto alle caratteristiche della razza, ad una scorretta alimentazione con eccesso di proteine e calcio e ad un esercizio eccessivo durante l'accrescimento. Tali fattori giocano un ruolo fondamentale nella comparsa della malattia sia sui cani geneticamente predisposti che su quelli che non lo sono. Razze predisposte  Le razze di taglia medio-grande sono sicuramente quelle maggiormente colpite da displasia d'anca. Le razze di taglia medio-grande sono sicuramente quelle maggiormente colpite da displasia d'anca. Errori nella gestione del cucciolo, soprattutto gli errori alimentari, favoriscono l’insorgenza della patologia. È stato dimostrato che durante il periodo cruciale dell’accrescimento un’alimentazione iperenergetica, associata ad eccessiva attività fisica, determina l’aumento dell’incidenza della displasia. Una corretta alimentazione assume quindi una grande importanza, soprattutto nei primi 6-9 mesi di vita del cane. Il peso eccessivo che grava su una struttura scheletrica ancora debole e non completamente formata provoca con maggior facilità lesioni a carico dell’articolazione dell’anca, soprattutto se già displasica. In generale, per le razze che hanno un peso adulto fino a 30 Kg, possiamo considerare nella norma un cucciolo che, a 4 mesi, ha raggiunto la metà del suo peso definitivo. I cuccioli di razze più pesanti raggiungono la metà del peso definitivo circa un mese più tardi. È importante quindi che il cucciolo venga regolarmente pesato e il suo peso dia confrontato con le curve di accrescimento specifiche per la razza. Attenti all’eccesso di calcio  Tra gli errori nutrizionali più frequenti, oltre all’eccesso di energia, ricordiamo l’eccesso di calcio. Purtroppo è ancora radicata la convinzione che durante l’accrescimento sia indispensabile aggiungere un’integrazione di calcio anche quando viene utilizzato un mangime completo. Tra gli errori nutrizionali più frequenti, oltre all’eccesso di energia, ricordiamo l’eccesso di calcio. Purtroppo è ancora radicata la convinzione che durante l’accrescimento sia indispensabile aggiungere un’integrazione di calcio anche quando viene utilizzato un mangime completo.Aggiungere 2 cucchiaini di carbonato di calcio ad un mangime formulato appositamente per cuccioli in realtà può essere estremamente deleterio per il cane in accrescimento. L’eccesso di calcio nella dieta provoca infatti modificazioni ormonali che inducono ritardo nella maturazione della cartilagine e dell’osso, oltre che rimodellamento delle superfici articolari e disturbi nei processi di ossificazione, provocando o aggravando una displasia latente. I mangimi completi per cuccioli contengono la giusta quantità e il giusto rapporto tra i vari elementi minerali e non richiedono pertanto alcuna integrazione. Diversamente, quando si alimenta il cucciolo con una dieta casalinga, è sicuramente più probabile andare incontro a una carenza di calcio, soprattutto se si utilizza un’alimentazione molto ricca di carne. L’integrazione in questo caso è necessaria, ma deve essere fatta in maniera adeguata per non passare da uno stato carenziale a una situazione opposta. Il giusto allenamento  Tra i fattori predisponenti e causali ricordiamo anche l’esercizio eccessivo. È sempre bene evitare salti e lunghe corse nei cuccioli che non hanno completato i processi di ossificazione. Tra i fattori predisponenti e causali ricordiamo anche l’esercizio eccessivo. È sempre bene evitare salti e lunghe corse nei cuccioli che non hanno completato i processi di ossificazione.Difatti una già difettosa conformazione dell’articolazione dell’anca, associata ad una scorretta gestione dell'esercizio fisico del cucciolo in accrescimento, determina una serie di stati patologici con gravità variabile che possono comportare serie conseguenze sulla deambulazione dell’animale. Effettivamente si può verificare inizialmente, nel caso in cui l’incongruenza tra testa del femore e dell’acetabolo è marcata, la sublussazione della testa del femore, cioè la parziale fuoriscita della testa dal suo alloggiamento; alla sublussazione fanno seguito altri eventi che concorrono ad aggravare il quadro patologico (erosione del cartilagine, rimodellamento osseo, artrite) fino alla comparsa degli elementi caratteristici dell’artrosi (fase cronica). Nei casi più gravi la testa del femore può uscire completamente dall’acetabolo (lussazione).  Quadro Clinico La sintomatologia della displasia è molto variabile e non sempre dipende dalla gravità della lesione osservabile radiograficamente. I sintomi più frequenti, legati al processo infiammatorio, sono il dolore, la zoppia e l’asimmetria del passo durante la deambulazione. Il cane fatica ad alzarsi e rifiuta di salire le scale; inoltre, nel tentativo di scaricare il peso dell’articolazione dolorante, l’andatura diventa incerta e anomala. La corsa assume un aspetto caratteristico, il movimento è corto, contratto, per limitare l’oscillazione dell’articolazione. Spesso si osserva, durante la corsa, un’andatura particolare che viene definita “a coniglio”. Le masse muscolari della coscia si riducono di volume e vanno incontro ad atrofia. La palpazione e la manipolazione dell’anca durante la visita clinica provocano dolore. A volte è udibile uno scricchiolio articolare durante il movimento. La gravità dei sintomi e la progressione della patologia sono legati al grado di estensione dell’artrite nell’articolazione interessata. La diagnosi è facile quando la patologia è grave e la sintomatologia compare nei soggetti molto giovani, sotto i 10-12 mesi. In questi casi la radiografia servirà solo a confermare la diagnosi e a stabilire la gravità delle lesione. L'esame radiografico L’esame radiografico assume un aspetto importantissimo per le forme lievi e asintomatiche che possono riguardare i futuri riproduttori. È assolutamente necessario sottoporre tutti i soggetti da destinare alla riproduzione, sia maschi che femmine, ad un controllo ufficiale per la displasia anche in assenza di segni clinici.  L’esame radiografico per il controllo ufficiale della displasia deve essere eseguito secondo un protocollo ben preciso che regola sia l’esecuzione pratica della radiografia sia la successiva lettura e interpretazione. I cani possono essere sottoposti a controllo radiografico dopo i 12 mesi di età (per alcune razze il controllo viene effettuato dopo i 18 mesi). In Italia esistono due Centrali di Lettura Ufficiali accreditate dalla FCI per la displasia dell’anca: una a Ferrara gestita dal Dott. Pareschi e una a Cremona organizzata dalla Fondazione Salute Animale. La radiografia può essere fatta presso un veterinario autorizzato che provvederà a spedirla, insieme al pedigree del cane, presso una delle due Centrali per l’interpretazione ufficiale.  Viene quindi espresso un giudizio sull’articolazione che, in base alla classificazione FCI, può essere:

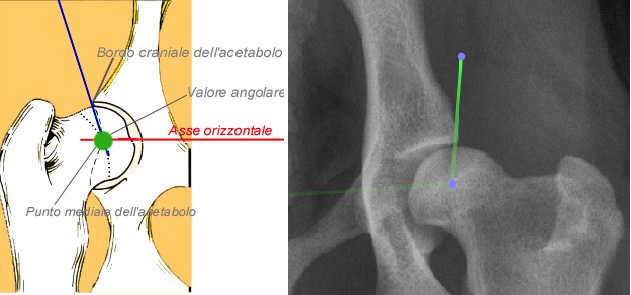

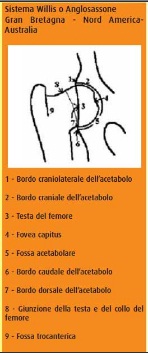

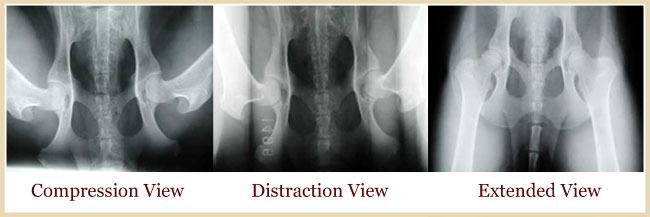

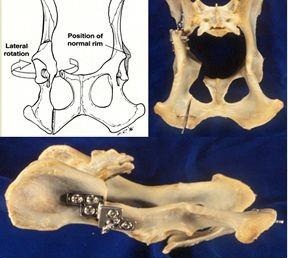

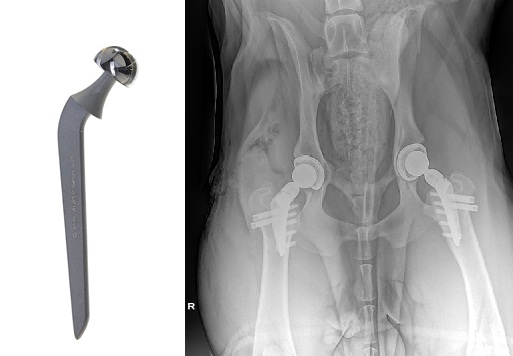

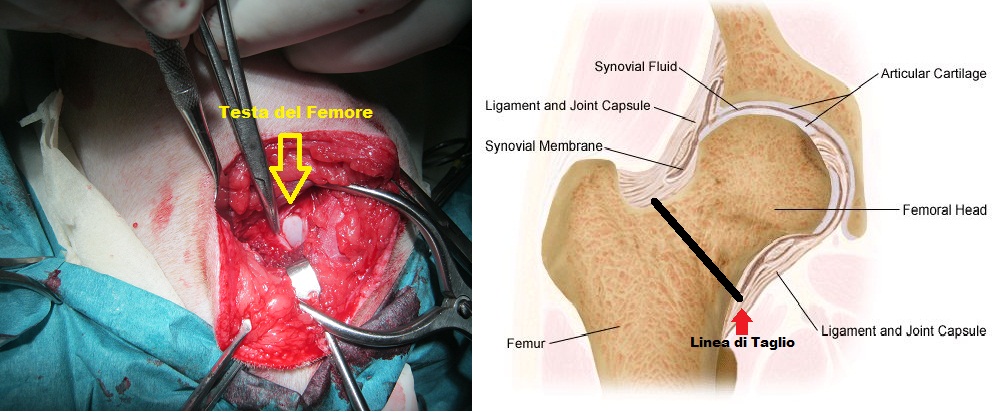

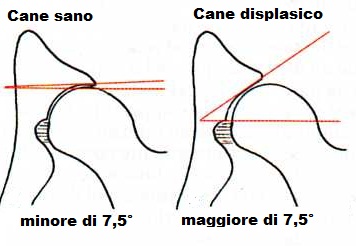

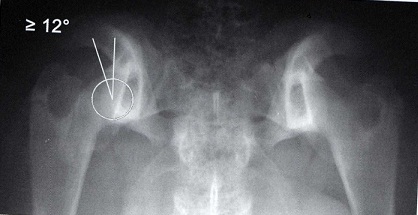

In altri Paesi esistono altri metodi di classificazione.  Il più noto è il metodo “Willis”, utilizzato nel Regno Unito, che si basa sull’attribuzione di un punteggio alle varie strutture che compongono l’articolazione. Il più noto è il metodo “Willis”, utilizzato nel Regno Unito, che si basa sull’attribuzione di un punteggio alle varie strutture che compongono l’articolazione.Difatti l'articolazione viene suddivisa in nove parametri ed ad ogni parametro viene conferito un punteggio compreso tra 0 e 6 (ad eccezione del parametro 7 che avrà un punteggio tra 0 e 5). Quindi ogni articolazione può avere un punteggio massimo di 53 punti, ottenendo perciò per ogni soggetto valutato un totale di 106 punti che sta ad indicare la massima gravità possibile della displasia.  Da qualche anno, l’Università della Pennsylvania ha messo a punto un nuovo e più approfondito sistema di valutazione che, negli Stati Uniti, sta suscitando l’interesse dei veterinari e di molte associazioni di razza. Esso permette di individuare molto precocemente, in cuccioli tra i 4 e i 6 mesi, i soggetti potenzialmente displasici. Questo metodo, detto PennHIP, si basa, attraverso l’esame di tre radiografie ottenute in tre diverse posizioni, sulla misurazione del grado di lassità dei legamenti prima che compaiano le lesioni articolari. Ciò potrebbe permettere di intervenire precocemente agendo soprattutto sui fattori causali ambientali.  Scelta della terapia La consapevolezza che un cane displasico non può guarire deve essere la base fondamentale sulla quale designare l'adozione della giusta terapia, che quindi avrà come principale obiettivo il cercare di migliorare quanto più possibile la vita dell'animale. La scelta della terapia deve basarsi essenzialmente su quelli che sono i segni clinici e sull’estensione dei fenomeni artritici e artrosici, deve cioè tendere a ridurre il dolore quando e se presente e a permettere una vita serena. Ci sono cani che pur presentando articolazioni fortemente displasiche corrono, giocano e saltano come se niente fosse e altri che, con lesioni apparentemente meno gravi, sono completamente immobilizzati e manifestano forte dolorabilità. La terapia può essere medica e/o chirurgica e sempre abbinata a una serie di misure che permettono di migliorare l’efficacia della terapia scelta, la quale, è bene rimarcare, non sarà però mai in grado di ristabilire pienamente la funzionalità dell’articolazione una volta compromessa.  La terapia medica si basa essenzialmente sull’uso di cicli di farmaci antinfiammatori non steroidei da somministrare sotto stretto controllo del veterinario con lo scopo di contenere il dolore quando è presente. Gli antinfiammatori possono essere eventualmente coadiuvati da sostanze e integratori che possono avere effetto protettivo sulle cartilagini. La terapia medica si basa essenzialmente sull’uso di cicli di farmaci antinfiammatori non steroidei da somministrare sotto stretto controllo del veterinario con lo scopo di contenere il dolore quando è presente. Gli antinfiammatori possono essere eventualmente coadiuvati da sostanze e integratori che possono avere effetto protettivo sulle cartilagini.La terapia chirurgica, invece, è costituita da almeno cinque tipi diversi di interventi chirurgici che possono essere presi in considerazione in base all’età del cane e alle lesioni presenti. Tuttavia qualsiasi tipo di intervento scelto sarà comunque costoso, impegnativo, richiederà una lunga riabilitazione e non permetterà il ripristino della funzionalità totale dell’articolazione. Nei cani giovani (al di sotto dei 10 mesi di età) e in assenza di fenomeni artritici, si può intervenire con la triplice osteotomia del bacino (TPO).  Essa consiste nel modificare la posizione dell’acetabolo in modo da impedire lo sgusciamento verso l’alto della testa del femore. In alternativa, nei casi in cui si è già verificata la sublussazione del femore, è possibile ricostruire artificialmente parte dell’acetabolo mediante un trapianto osseo; l’osso viene prelevato dal bacino dello stesso animale. Nei cani adulti, quando ormai si sono instaurate gravi lesioni refrattarie a qualsiasi terapia medica, è possibile ricorrere alla protesi dell’anca.  La protesi permette di ripristinare gran parte della funzionalità biomeccanica dell’articolazione, ma il ricorso a questo tipo di intervento è ancora limitato a causa dell’alto costo. Quando i disturbi funzionali sono gravi si ricorre all’asportazione (ostectomia) della testa e del collo del femore.   In pratica questo intervento elimina il dolore dovuto allo sfregamento delle parti dell’articolazione ormai danneggiate e fa sì che si formi una falsa articolazione fibrosa in grado di sostenere l’animale. In pratica questo intervento elimina il dolore dovuto allo sfregamento delle parti dell’articolazione ormai danneggiate e fa sì che si formi una falsa articolazione fibrosa in grado di sostenere l’animale. L'intervento risulta avere un buon successo soprattutto nei cani al di sotto dei 20kg e con masse muscolari ancora ben sviluppate. Nei cani pesanti e con atrofia muscolare evidente i risultati sono scarsi o addirittura pessimi. Insieme a qualsiasi tipo di terapia delineata è importante effettuare dei giusti provvedimenti che aiutino ad aumentare l'efficacia del trattamento.  Il primo accorgimento da intraprendere riguarda il controllo del peso corporeo dell'animale. Difatti bisogna evitare assolutamente l’eccessivo ingrassamento. L’aumento di peso può infatti aumentare gli stress meccanici che agiscono sull’articolazione.  Anche un moderato esercizio fisico può essere utile, dato che il movimento è importante per mantenere a un buon livello il tono muscolare in modo da permettere il sostegno dell’articolazione. Anche un moderato esercizio fisico può essere utile, dato che il movimento è importante per mantenere a un buon livello il tono muscolare in modo da permettere il sostegno dell’articolazione. La giusta quantità di esercizio deve essere stabilita attraverso una serie di tentativi iniziando con piccole passeggiate, e deve essere tale da non provocare dolore all’animale. A questo scopo può essere molto utile il nuoto, in quanto da sì che il peso corporeo non gravi sull’articolazione compromessa.  L’artrite peggiora con il freddo e l’umidità: bisogna perciò tenere il cane in un luogo ben riscaldato, e nelle forme croniche possono essere applicati dei cuscinetti riscaldati o borse d'acqua calda sulle articolazioni. IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE DI DISPLASIA D'ANCA NEL CUCCIOLO Abbiamo visto come la displasia sia una patologia molto seria, in grado di compromettere anche gravemente la qualità di vita del cane e delle sue prestazioni fisiche, e soprattutto come le cure, sia mediche che chirurgiche, non siano in grado di riportate il cane a una completa e totale funzionalità articolare. Per questi motivi è assolutamente indispensabile permettere una valutazione precoce dell'articolazione, in modo da consentire al medico veterinario di intercettare la malattia ai suoi esordi e di conseguenza attuare le misure necessarie per limitare il più possibile lo sviluppo.  L'età giusta che permette di effettuare una diagnosi precoce attendibile di displasia d'anca, in base ai dati disponibili in letteratura ed alla nostra esperienza, è di 12-16 settimane nei cani di taglia medio-grande e di L'età giusta che permette di effettuare una diagnosi precoce attendibile di displasia d'anca, in base ai dati disponibili in letteratura ed alla nostra esperienza, è di 12-16 settimane nei cani di taglia medio-grande e di 18 settimane nei cani di taglia gigante. Difatti a tale età nel cucciolo in crescita compaiono i primi segni di alterazioni articolari che permettono al medico veterinario di stabilire l'eventuale tendenza allo sviluppo di una condizione patologica dell'anca; addirittura nelle forme più gravi, con lussazione congenita dell'anca, la diagnosi può essere effettuata anche più precocemente Frequente è l'abitudine di non far controllare cuccioli che provengono da genitori non colpiti da displasia o perchè all'occhio del proprietario non vi è alcuna sintomatologia evidente (zoppia). Ciò è estremamente errato poichè il fatto di discendere da genitori sani non garantisce al cucciolo di esserlo a sua volta, data la complessità della trasmissione poligenetica, cosi come molto raramente il cucciolo all'età di 3-4 mesi può manifestare segni clinici evidenti di displasia, ad eccezione delle forme più gravi, sia per il peso corporeo ancora ridotto e sia per la capacità della cartilagine articolare di sopportare gli insulti iniziali. La valutazione precoce dell'articolazione coxo-femorale consiste in un dettagliato esame ortopedico costituito da una verifica clinica mediante palpazione dell'anca ed uno screening radiografico statico e dinamico che ci permette di individuare i segni prodromici della malattia, nonostante la tenera età dell'animale. Quindi con il cucciolo leggermente sedato, affinchè non opponga resistenza alla manualità del medico veterinario, si inizia a palpare l'articolazione d'anca per verificare la positività al Test d'Ortolani, che fornisce una stima della stabilità della testa del femore all'interno della cavità acetabolare e quindi della presenza o meno di lassità articolare.  Difatti, nelle articolazioni affette da displasia d'anca, applicando una leggera pressione sul ginocchio, con il cane in decubito dorsale, è possibile ottenere la fuoriuscita e l'entrata della testa del femore dalla cavità acetabolare provocando un "click" caratteristico che prende il nome di segno d'Ortolani e che rappresenta la presenza di un' eccessiva lassità capsulo-legamentosa dell'articolazione. Difatti, nelle articolazioni affette da displasia d'anca, applicando una leggera pressione sul ginocchio, con il cane in decubito dorsale, è possibile ottenere la fuoriuscita e l'entrata della testa del femore dalla cavità acetabolare provocando un "click" caratteristico che prende il nome di segno d'Ortolani e che rappresenta la presenza di un' eccessiva lassità capsulo-legamentosa dell'articolazione.Accertati quindi della presenza o meno di lassità articolare mediante test clinico è necessario comunque sottoporre il cucciolo ad un esame radiografico per verificare la morfologia dell'articolazione d'anca. Tale studio sussiste di:

utile per ottenere una piena descrizione sulla forma e sull'inclinazione del margine acetabolare dorsale, ossia la porzione d'acetabolo maggiormente soggetta al carico ponderale dell'animale. Difatti la parte laterale di tale margine in un soggetto sano si presenta netta ed appuntita, con la testa del femore perfettamente accolta nella cavità acetabolare, e con un'inclinazione rispetto alla linea tracciata perpendicolarmente all'asse maggiore del bacino inferiore a 7,5°. utile per ottenere una piena descrizione sulla forma e sull'inclinazione del margine acetabolare dorsale, ossia la porzione d'acetabolo maggiormente soggetta al carico ponderale dell'animale. Difatti la parte laterale di tale margine in un soggetto sano si presenta netta ed appuntita, con la testa del femore perfettamente accolta nella cavità acetabolare, e con un'inclinazione rispetto alla linea tracciata perpendicolarmente all'asse maggiore del bacino inferiore a 7,5°.  Fotografie del 17/10/2012

Nessuna fotografia trovata.

Anestesia e chirurgia generale (1)

Chirurgia ortopedica (1) Displasia dell'anca (1) Epilessia (1) Igiene del condotto auricolare (1) Igiene orale (1) Microchip (1) MODULISTICA (1) Protrusione-estrusione del disco intervertebrale (1) Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.) (1) SERVIZI dell'AMBULATORIO (1) Sterilizzazione (1) Tomografia Assiale Computerizzata (T.A.C.) (1) Catalogati per mese Novembre 2012 Dicembre 2012 Gennaio 2013 Febbraio 2013 Marzo 2013 Aprile 2013 Maggio 2013 Giugno 2013 Luglio 2013 Agosto 2013 Settembre 2013 Ottobre 2013 Novembre 2013 Dicembre 2013 Gennaio 2014 Febbraio 2014 Marzo 2014 Aprile 2014 Maggio 2014 Giugno 2014 Luglio 2014 Agosto 2014 Settembre 2014 Ottobre 2014 Novembre 2014 Dicembre 2014 Gennaio 2015 Febbraio 2015 Marzo 2015 Aprile 2015 Maggio 2015 Giugno 2015 Luglio 2015 Agosto 2015 Settembre 2015 Ottobre 2015 Novembre 2015 Dicembre 2015 Gennaio 2016 Febbraio 2016 Marzo 2016 Aprile 2016 Maggio 2016 Giugno 2016 Luglio 2016 Agosto 2016 Settembre 2016 Ottobre 2016 Novembre 2016 Dicembre 2016 Gennaio 2017 Febbraio 2017 Marzo 2017 Aprile 2017 Maggio 2017 Giugno 2017 Luglio 2017 Agosto 2017 Settembre 2017 Ottobre 2017 Novembre 2017 Dicembre 2017 Gennaio 2018 Febbraio 2018 Marzo 2018 Aprile 2018 Maggio 2018 Giugno 2018 Luglio 2018 Agosto 2018 Settembre 2018 Ottobre 2018 Novembre 2018 Dicembre 2018 Gennaio 2019 Febbraio 2019 Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019 Giugno 2019 Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019 Ottobre 2019 Novembre 2019 Dicembre 2019 Gennaio 2020 Febbraio 2020 Marzo 2020 Aprile 2020 Maggio 2020 Giugno 2020 Luglio 2020 Agosto 2020 Settembre 2020 Ottobre 2020 Novembre 2020 Dicembre 2020 Gennaio 2021 Febbraio 2021 Marzo 2021 Aprile 2021 Maggio 2021 Giugno 2021 Luglio 2021 Agosto 2021 Settembre 2021 Ottobre 2021 Novembre 2021 Dicembre 2021 Gennaio 2022 Febbraio 2022 Marzo 2022 Aprile 2022 Maggio 2022 Giugno 2022 Luglio 2022 Agosto 2022 Settembre 2022 Ottobre 2022 Novembre 2022 Dicembre 2022 Gennaio 2023 Febbraio 2023 Marzo 2023 Aprile 2023 Maggio 2023 Giugno 2023 Luglio 2023 Agosto 2023 Settembre 2023 Ottobre 2023 Novembre 2023 Dicembre 2023 Gennaio 2024 Febbraio 2024 Marzo 2024 Aprile 2024 Maggio 2024 Giugno 2024 Luglio 2024 Agosto 2024 Settembre 2024 Ottobre 2024 Novembre 2024 Dicembre 2024 Gennaio 2025 Febbraio 2025 Marzo 2025 Aprile 2025 Maggio 2025 Giugno 2025 Luglio 2025 Agosto 2025 Settembre 2025 Ottobre 2025 Novembre 2025 Dicembre 2025

T.A.C. (5)

Dott. Miele Roberto

Direttore Sanitario

Orario visite

dal Lunedi a Venerdi Mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 Pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 Sabato Mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 Pomeriggio previo appuntamento telefonico |

(p)Link

(p)Link Storico

Storico Stampa

Stampa

Feed RSS 0.91

Feed RSS 0.91 Feed Atom 0.3

Feed Atom 0.3